減反政策の限界と日本農業の再構築 - 中田宏氏の個人演説会を通じて見えた未来

- 祐一郎 石部

- 2025年7月10日

- 読了時間: 4分

「変わることを恐れず、本質を見よ」―中田宏氏の言葉を受けて

先日、参議院議員・元横浜市長の中田宏氏による個人演説会に参加しました。中田氏は、市債残高1兆円を減らした横浜市政改革の実績を持ち、常に「構造そのものに切り込む政治」を実践してきた方です。

演説では、人口減少、安全保障、エネルギー政策など多岐にわたる論点が語られましたが、特に強く心に残ったのは「“今の形”を守るためにこそ、“本質”を変えなければならない」という視座でした。

この言葉は、長年続く日本の農政、特に減反政策と農業の産業化の停滞を考える上で、非常に示唆的です。

減反政策とは ― 守るための制度が停滞の原因に

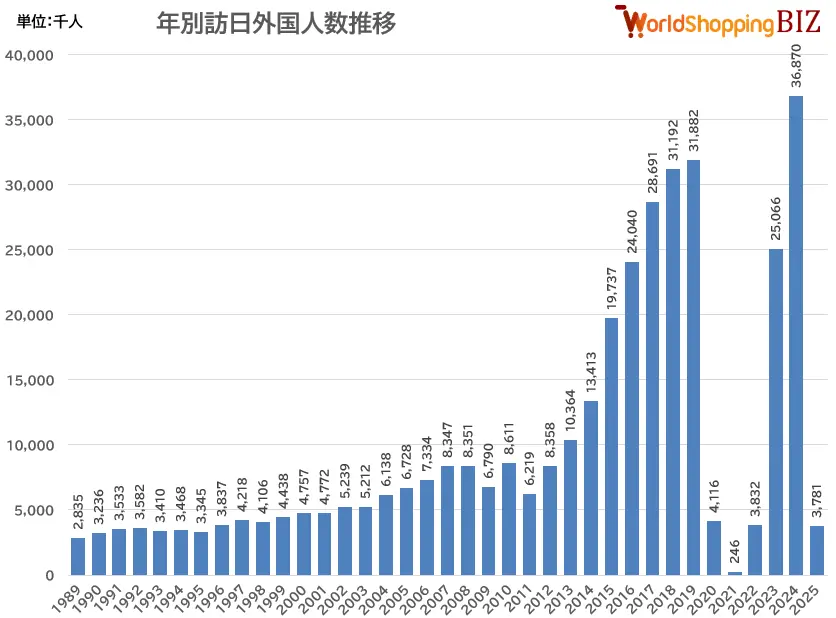

1970年代、国民一人当たりの米の消費量は年間110kg以上ありましたが、現在では50kgを下回っています。この「米離れ」に対応する形で導入されたのが「減反政策(生産調整)」です。

農家に対して、米の作付面積を制限する代わりに補助金を支給し、米価と農家の所得を安定させる制度でしたが、時代が変わる中で、構造的な問題が顕在化しています。

経営の自由度が低い

生産意欲の低下

若者の就農減少

国際競争力の低下

耕作放棄地の増加

そして現在は、インバウンド需要の増加や外食産業による需要増、円安と物価高の影響で米が足りなくなり、価格が高騰しています。

備蓄米放出では根本解決にならない

こうした価格上昇に対し、政府は「備蓄米の市場放出」という応急措置を取りました。たしかに短期的な価格抑制効果はありますが、それはあくまで“対症療法”です。

備蓄米は災害や有事のための国家的資源であり、日常の需給調整に使う前提ではありません。頻繁な放出が常態化すれば、

国家備蓄の機能低下

市場の価格メカニズムの歪み

農家の営農計画への影響

といった弊害が生じ、構造的な需給ギャップの解決にはなりません。

ではなぜ、企業が農業に参入して「大量生産・安定供給」の仕組みを構築できないのか?

日本の農業に企業が本格参入しづらい理由は、以下の5つの障壁に集約されます。

1. 農地法による所有制限

日本では「農地は農家のもの」という原則があり、企業は農地を直接所有できません。リース契約や農業法人の設立を経なければならず、参入コストが高く、スケールメリットが出にくい構造になっています。

2. 農協(JA)による流通の独占

農産物の販売ルートは農協が握っており、企業が自前で販路を確保するのが難しい状況です。農協は政府の補助金制度とも密接に結びついており、競争原理が働きづらく、新規プレイヤーの参入障壁となっています。

3. 農地の細分化と高齢化

日本の農地は多くが小規模かつ分散しており、企業が農地をまとめて大規模経営を行うには、時間とコストがかかります。さらに農家の高齢化による土地放出が進んでいますが、それを企業が直接買い取れないため、再活用が進みません。

4. 規制と価格統制

長年にわたる減反政策や各種助成制度によって、農業の生産や価格は国の管理下に置かれ、企業が自由な経営を行うには不向きな環境が続いてきました。農業法人設立にも煩雑な手続きが必要で、ビジネスとしての柔軟性が制限されています。

5. 収益性の低さと不安定さ

農業は天候や災害リスクの影響を受けやすく、かつ価格変動も激しいため、利益率が安定しにくいビジネスです。労働力確保も難しく、企業にとっては他産業と比較して投資リスクが高い分野と見なされがちです。

だからこそ必要なのは「二極化」と「選択肢のある農業」

こうした制約の中でも、私は次のような「二極化戦略」が、農業再生と食料自給率の向上に繋がると確信しています。

● 安価な米を安定供給する“企業型農業”

企業による大規模経営を推進し、業務用・家庭用に対応したコストパフォーマンス重視の米を生産。外食産業や加工用としても広く流通させ、物価安定と安定供給を実現します。

● 高品質・高価格の“ブランド農家モデル”

地域の小規模農家には、「うまい」「安全」「物語がある」米を生産してもらい、ブランド化・高価格帯での販売へ。地元の魅力と農業文化を次世代につなぐ役割を担います。

中田氏「変わらないことの“安心感”にしがみついているうちは、何も変わらない。変えるべきは、“変わること”を怖がる心のほうだ。」

農業政策も同じです。構造を変えずに価格だけ操作しても、解決にはなりません。

備蓄米放出のみでは、根本的な米の価格高騰の問題解決にはならず、次の世代に責任を果たせません。

私たちは今、「食を守るために、構造を変える」覚悟が求められています。

コメント